「一生懸命書いた記事、Googleの検索結果でタイトルが途切れてしまっていませんか?」

「せっかく入れた重要なキーワードが見えていないかも…」と不安になってしまうこともありますよね。実は、検索結果できれいに表示されるタイトルの文字数には、ある程度の「目安」があるんです。

この記事では、PCやスマホで最適な文字数の目安から、思わずクリックしたくなるタイトルの付け方まで、Web担当者になったばかりの初心者の方にもわかりやすく解説します。

適切な文字数を知って、読者にしっかり届く魅力的なタイトルを一緒に作っていきましょう!

このページに書いてあること

Google検索結果できれいに表示されるタイトルの文字数目安

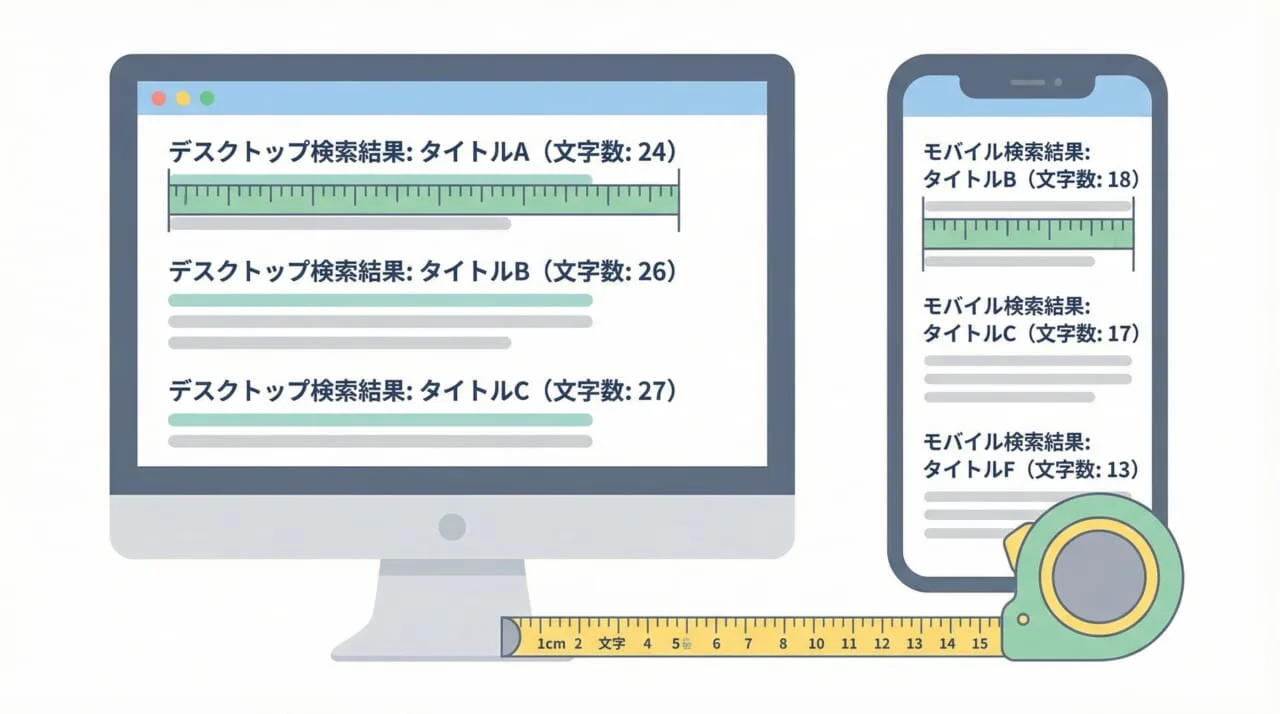

検索結果の画面は、見ている人が使っているデバイス(パソコンやスマートフォン)によって表示できる幅が違います。せっかく一生懸命考えたタイトルが、検索結果で「…」と省略されてしまってはもったいないですよね。

まずは、それぞれのデバイスでどのくらいの文字数が表示されるのか、基本的な目安を押さえておきましょう。

PCの検索結果では、おおよそ全角30文字から35文字程度が表示されます。一方、スマートフォンでは機種や文字の幅によって変動が大きく、25文字から40文字程度と表示される長さに幅があるのが特徴です。「スマホは画面が小さいから表示文字数も少ない」と思われがちですが、実際にはPCよりも長く表示されることも珍しくありません。

Googleは文字数ではなくピクセル幅(表示される長さ)で制限をかけているため、明確な基準を決めるのは難しいところです。ですが、PCとスマホの両方で重要な情報を伝えたいなら、全角30文字から32文字程度を目安にすると安心でしょう。

また、Googleが自動的にタイトルを書き換えるケースもあるため、完全にコントロールするのは難しいかもしれません。対策として、検索ユーザーに一番伝えたい「Google タイトル 文字数」などの重要なキーワードは、なるべくタイトルの左側(前半)に配置するように工夫してみてください。そうすれば、もし後半が省略されても、記事の内容をしっかりとアピールできます。

パソコン(PC)での表示文字数は全角30文字程度

パソコン(PC)の検索結果画面では、一般的に全角30文字程度まで表示されます。

画面の横幅は広いのですが、タイトルが1行で表示される仕様のため、30文字を超えると末尾が「…」と省略されてしまうことが多いのです。

- 目安: 全角30文字前後

- 注意: 半角英数字が多い場合はもう少し長く表示されることもあります

まずはこの「30文字」という数字を一つの基準として覚えておくと良いでしょう。

スマートフォン(スマホ)での表示文字数は全角30〜40文字程度

スマートフォン(スマホ)の検索結果では、タイトルが2行などで表示されるケースが多く、PCよりも少し多い全角30〜40文字程度まで表示される傾向があります。

ただし、スマホは機種によって画面サイズがバラバラです。iPhoneの小さなモデルと大型のAndroid端末では、表示される文字数に差が出てしまいます。

「スマホなら長くても大丈夫」と安心しすぎず、機種によっては切れてしまう可能性があることも頭に入れておきましょう。

【結論】重要なキーワードは「全角28文字〜32文字」に収める

PCとスマホ、どちらのユーザーにもしっかり情報を伝えたいですよね。そこで、最も確実な目安となるのが「全角28文字〜32文字」です。

この範囲内に収めれば、ほとんどの環境でタイトルが省略されずに表示されます。「どうしても伝えたいキーワード」や「記事の核心部分」は、必ずこの文字数の中に収めるように意識してタイトルを作ってみてください。これが失敗しないための安全圏です。

タイトルの文字数がSEO対策において重要な理由

「たかが文字数、中身が良ければいいのでは?」と思ってしまうかもしれません。しかし、タイトルの長さを適切に調整することは、SEO対策(検索エンジン最適化)においても非常に大きな意味を持っています。

なぜ文字数を意識することが大切なのか、その理由を3つのポイントに分けて見ていきましょう。

ユーザーが記事の内容をひと目で理解しやすくなる

検索ユーザーは、検索結果に並んだたくさんの記事の中から、自分に役立ちそうなものを瞬時に判断しています。

もしタイトルが途中で切れてしまっていたら、記事の内容を想像するのが難しくなりますよね。適切な文字数でタイトル全体が表示されていれば、ユーザーは「この記事には何が書いてあるか」をひと目で理解でき、安心して読み進めることができるのです。

検索結果でクリックされる確率(クリック率)が上がる

内容がパッと見て伝わると、「これは自分の知りたい情報だ!」と判断してもらいやすくなります。その結果、検索結果であなたの記事がクリックされる確率(CTR)が自然と高まります。

- タイトルが切れている: 内容が不明瞭でスルーされやすい

- タイトルが完全: 内容が明確でクリックされやすい

クリック率はSEOの評価にも間接的に良い影響を与えると言われているので、とても大切な要素なんですよ。

検索エンジンにページの内容が正しく伝わる

Googleなどの検索エンジンロボットは、タイトルタグ(<title>)の内容を非常に重視して、そのページがどんなテーマを扱っているかを判断しています。

キーワードを詰め込みすぎて長くなりすぎたり、逆に短すぎて情報が不足していたりすると、検索エンジンにページの内容が正しく伝わらない可能性があります。適切な長さで簡潔にまとめることは、検索エンジンとのコミュニケーションを円滑にするためにも必要なことなのです。

文字数以外も大切!クリックしたくなるタイトルの付け方

文字数の目安を守ることは大切ですが、それだけでは「クリックされるタイトル」にはなりません。ユーザーがつい読みたくなるような、魅力的なタイトルにするための工夫も必要です。

ここでは、文字数と合わせて意識したい、効果的なタイトルの付け方のコツを7つご紹介します。これらを取り入れるだけで、タイトルの質がぐっと上がりますよ。

狙っているキーワードをタイトルの先頭(左側)に置く

検索しているユーザーは、自分が入力したキーワードがタイトルに含まれているかを目で追っています。そのため、狙っている「SEOキーワード」はタイトルのなるべく左側(先頭付近)に配置しましょう。

左側にあることで、検索結果を見た瞬間にキーワードが目に入りやすくなりますし、万が一タイトルが後半で省略されてしまっても、重要なキーワードだけは確実に表示させることができます。

記事を読むメリットや解決できる悩みを具体的に書く

単に事実を並べるだけでなく、「この記事を読むとどうなるのか」というメリット(ベネフィット)を伝えましょう。

- 悪い例:Googleタイトルの文字数について

- 良い例:Googleタイトルの文字数は?クリック率が上がる設定のコツ

このように、「クリック率が上がる」や「悩みが解決する」といった具体的な利益を提示することで、ユーザーの興味を強く惹きつけることができます。

具体的な数字を使って説得力を高める

タイトルに具体的な数字を入れると、記事の具体性や信憑性が増し、クリックされやすくなります。

- 「効果的な方法を紹介」→「効果的な5つの方法を紹介」

- 「短期間で成果が出る」→「1ヶ月で成果が出る」

数字は人の目を引く効果(アイキャッチ効果)が高いので、手順の数や期間、実績などの数字を積極的に盛り込んでみてください。

「初心者向け」「完全ガイド」などターゲットを明確にする

誰に向けた記事なのかをはっきりさせることも大切です。「誰でもどうぞ」とするより、ターゲットを絞ったほうが刺さりやすくなります。

- 【初心者向け】SEOの基礎知識

- 【完全ガイド】タイトルの付け方決定版

- 【担当者必見】クリック率改善テクニック

このように、ターゲットや記事のレベル感を明記することで、「これは自分のための記事だ」と自分事として捉えてもらいやすくなります。

隅付き括弧などの記号を使って視認性を上げる

文字ばかりが並んでいると、どうしても読みづらく感じてしまいます。そこで活用したいのが、隅付き括弧【】やパイプライン|、ビックリマーク!などの記号です。

- 【2024年版】Googleタイトル文字数の目安

- SEO対策|タイトルの文字数は?

記号を適度に使うことで、タイトルにメリハリが生まれ、視認性が高まります。ただし、使いすぎるとごちゃごちゃしてしまうので、ポイントを絞って使いましょう。

不要な言葉を削りシンプルで簡潔な表現にする

限られた文字数の中で情報を伝えるためには、無駄を削ぎ落とす勇気も必要です。

「〜について解説します」「〜の方法をご紹介」といった言葉は、なくても意味が通じることが多いです。

- 修正前:Googleのタイトルの文字数について詳しく解説します

- 修正後:Googleタイトルの文字数目安!クリックされるコツ

接続詞や重複表現を削り、シンプルで力強い言葉を選ぶように心がけましょう。

会社名やサイト名はタイトルの末尾に入れる

会社名やサイト名、ブログ名はブランディングのために重要ですが、検索ユーザーが一番知りたいのは「記事の中身」です。

そのため、サイト名などはタイトルの一番後ろ(末尾)に入れましょう。

- 良い例:タイトルの文字数目安は?SEO効果を高めるコツ|ココログラフ

こうすれば、検索結果でサイト名が省略されても、記事の重要なテーマはしっかりユーザーに伝わります。

設定したタイトルと違う?Googleによる書き換えと注意点

「あれ?設定したタイトルと違う文章が検索結果に出ている…」

そんな経験はありませんか?実は、Googleは検索ユーザーにとって最適だと判断した場合、設定したタイトルを自動的に書き換えて表示することがあります。

意図しない書き換えを防ぐためにも、Googleの仕組みと注意点を知っておきましょう。

Googleがタイトルを自動的に書き換える主な原因

Googleがタイトルを書き換える主な理由は、「検索キーワード(クエリ)とページ内容の関連性をより高めるため」です。

設定したタイトルがページの内容を十分に表していない場合や、検索されたキーワードが含まれていない場合に、本文中の見出しやテキストを拾って、Googleが自動的にタイトルを作り直すことがあります。これはユーザーの利便性を考えて行われていることなのです。

タイトルタグとh1タグ(記事見出し)の違いと関係性

Webページには、検索結果用の「タイトルタグ(title)」と、ページ内の大見出しである「h1タグ」があります。

- タイトルタグ: 検索結果に表示される(本の背表紙のようなもの)

- h1タグ: 記事の最初に表示される大見出し(本の中の章タイトルのようなもの)

基本的には同じ内容で問題ありませんが、h1タグの内容がタイトルとして採用されることもあります。両方ともキーワードを含め、内容にズレがないように設定しましょう。

キーワードを詰め込みすぎるとペナルティのリスクがある

「キーワードを入れるとSEOに良い」と聞いて、同じ単語を何度も繰り返すのは逆効果です。

- 悪い例:SEOとは?SEOのメリットとSEO対策の方法をSEOコンサルが解説

このように不自然にキーワードを詰め込むと、Googleから「スパム行為(不正行為)」とみなされ、ペナルティを受けて検索順位が下がってしまうリスクがあります。あくまで自然な文章になるように心がけてください。

全てのページで他と重複しない独自のタイトルを設定する

サイト内の複数のページで、全く同じタイトル(重複タイトル)を設定するのは避けましょう。

すべてのページが同じタイトルだと、検索エンジンがどのページが重要なのか判断できず、正しい評価が得られなくなってしまいます。

記事ごとに固有のテーマがあるはずですので、それぞれのページの内容に合わせた、オリジナルのタイトルを必ず設定するようにしましょう。

タイトルの文字数を確認・調整するための便利な方法

ここまでタイトルの重要性や作り方をお伝えしてきましたが、「毎回文字数を数えるのは大変そう…」と感じた方もいるかもしれません。

でも大丈夫です!便利なツールや機能を使えば、誰でも簡単に文字数を確認・調整できます。おすすめの方法を3つご紹介しますね。

無料の文字数カウントツールを使ってチェックする

一番手軽なのは、Web上で公開されている無料の「文字数カウントツール」を利用することです。

「文字数カウント」と検索すればたくさんのツールが出てきます。作ったタイトルをコピー&ペーストするだけで、瞬時に全角・半角の文字数を教えてくれます。

ExcelやGoogleスプレッドシートの関数(LEN関数など)を使って管理するのも、複数の記事タイトルを一度にチェックできるのでおすすめですよ。

WordPressなどの管理画面でプレビュー表示を見る

WordPress(ワードプレス)などのCMSを使って記事を書いている場合、SEOプラグイン(例:All in One SEOやYoast SEOなど)を導入していると、投稿画面で検索結果のプレビューが見られることがあります。

タイトルを入力すると、「PCではこう見えます」「スマホではこう見えます」とリアルタイムで表示してくれるので、公開前にイメージを確認しながら調整できてとても便利です。

公開後に実際の検索結果を目視で確認する

ツールで確認して完璧だと思っても、実際にGoogleの検索結果で見ると微妙に違って見えることがあります。

記事を公開(またはリライト)した後は、数日〜数週間経ってから、実際に狙ったキーワードで検索して、自分の記事がどのように表示されているかを目視で確認する癖をつけましょう。

もし切れてしまっていたら、その時にまた微調整すれば大丈夫です。この「確認と修正」の繰り返しが、良いタイトル作りへの近道です。

まとめ

Google検索結果でタイトルがきれいに表示される文字数の目安は、「全角28文字〜32文字」です。

PCでは30文字程度、スマホでは機種によりますが30〜40文字程度が表示されます。重要なキーワードや伝えたいメッセージは、この範囲内(特に左側)に収めるようにしましょう。

ただし、文字数合わせにこだわりすぎて、意味の通じないタイトルになってしまっては本末転倒です。

- キーワードを含める

- 中身がわかるようにする

- クリックしたくなる魅力を足す

この3つを意識しながら、文字数を調整していくのがベストです。最初は難しく感じるかもしれませんが、ツールを使ったり、実際の検索結果を見たりしながら、少しずつコツを掴んでいってくださいね。

あなたの記事が、必要としている読者にしっかり届くことを応援しています!

google タイトル 文字数についてよくある質問

- Q. タイトルの文字数が32文字を超えたらSEOで不利になりますか?

- A. 文字数が32文字を超えたからといって、直接的に検索順位が下がる(不利になる)ことはありません。ただし、重要な部分が省略されてユーザーに伝わりにくくなると、クリック率が下がる可能性があります。重要なキーワードは前半に入れれば、長くなっても大丈夫です。

- Q. タイトル内のスペースや記号は文字数に含まれますか?

- A. はい、スペース(空白)や記号も1文字としてカウントされます。全角スペースは全角1文字、半角スペースは半角1文字分として計算されます。無駄なスペースは削除して、有効に文字数を使いましょう。

- Q. スマホユーザーが多いので、スマホに合わせて40文字くらいにしてもいいですか?

- A. ターゲット読者がスマホ中心なら、スマホに合わせて長めに設定するのも一つの戦略です。ですが、PCで見た時に大きく省略されてしまうリスクもあります。基本的にはPC・スマホ両方に対応できる30〜32文字前後を目安にするのが無難でおすすめです。

- Q. 記事を公開した後でタイトルを変更してもいいですか?

- A. はい、問題ありません。むしろ、クリック率が低い場合などは、タイトルを改善(リライト)することが推奨されます。変更後はGoogleが再クロールするまで少し時間がかかりますが、より良いタイトルに変えることで順位や流入が増えることも多いですよ。

- Q. キーワードはいくつ入れるのが正解ですか?

- A. キーワードの数に決まりはありませんが、詰め込みすぎはNGです。メインのキーワードを1つ、関連するキーワードを1〜2つ程度含めて、自然な文章になるように構成するのが理想的です。「読者にとって読みやすいか」を最優先に考えましょう。