Webサイトやブログを始めたばかりの方にとって、「HTML」という言葉を聞くだけで少し難しく感じてしまうかもしれません。

でも、SEO(検索エンジン最適化)において、HTMLタグの正しい記述はとても重要なんです。検索エンジンは、私たちが普段見ているWebページのデザインではなく、裏側にあるHTMLコードを読み取ってページの内容を理解しているからです。

「どのタグを使えばいいの?」「書き方を間違えると順位が下がる?」といった不安をお持ちの方も多いでしょう。

そこで今回は、SEO対策で最低限押さえておきたいHTMLタグの基本と、正しい使い方を初心者向けにやさしく解説します。これさえ覚えれば、検索エンジンに好かれるサイト作りの第一歩を踏み出せますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

このページに書いてあること

SEO対策においてHTMLタグが重要な理由

SEO対策を行う上で、なぜHTMLタグの記述にこだわる必要があるのでしょうか。

それは、検索エンジンとユーザーの双方にとって「分かりやすいページ」を作るためです。ここでは、その主な理由を2つの視点から解説していきましょう。

検索エンジンにページの内容を正しく伝えるため

Googleなどの検索エンジンは、人間のように目で見て文章や画像を理解しているわけではありません。クローラーと呼ばれるロボットが、ページのHTMLソースコードを読み込むことで、そのページに何が書かれているかを判断しています。

そのため、適切なHTMLタグを使って「ここは見出し」「ここは重要なキーワード」「ここは画像の説明」とマークアップしてあげる必要があります。正しく情報を伝えることで、検索エンジンがページの内容を正確に理解しやすくなり、結果として適切なキーワードで検索結果に表示される可能性が高まるでしょう。

ユーザーにとって読みやすい構成を作るため

HTMLタグを適切に使うことは、検索エンジンのためだけではありません。実は、画面の向こうにいる読者(ユーザー)の読みやすさにも大きく影響します。

例えば、見出しタグ(hタグ)やリストタグ(ul/liタグ)を使って文章にメリハリをつけると、読者は知りたい情報をすぐに見つけられるようになりますよね。

読みやすいページは滞在時間が延びたり、他のページも読まれたりしやすくなるため、結果的に「ユーザー満足度の高いサイト」としてSEOの評価アップにもつながるはずです。

検索順位アップに直結する最重要HTMLタグ

数あるHTMLタグの中でも、SEOへの影響度が特に大きいものがいくつか存在します。

まずは、検索順位を上げるために「これだけは絶対に外せない」という最重要タグを3つご紹介します。サイトを立ち上げたばかりの方も、まずはここから見直してみましょう。

titleタグ:検索結果のタイトルとして表示される

titleタグは、その名の通りページの「タイトル」を設定するタグです。ここに入力した内容は、検索結果の大きな見出しとして表示されるため、SEOにおいて最も重要な要素の一つと言えます。

ポイント

- 検索ユーザーがクリックしたくなる魅力的なタイトルにする

- 狙っているSEOキーワードをなるべく前の方に含める

- 文字数は30文字前後を目安にする(長すぎると省略されるため)

検索エンジンもユーザーも、まずはこのタイトルを見てページの中身を判断しますので、慎重に設定しましょう。

meta description:記事の概要文を設定する

meta description(メタディスクリプション)は、タイトルの下に表示されるページの概要文(スニペット)を設定するタグです。

直接的な検索順位への影響は小さいと言われていますが、検索結果画面でのクリック率(CTR)を大きく左右します。

- 記事の内容を簡潔に要約する

- 検索キーワードを含めて、ユーザーの興味を惹く

- スマホ表示も考慮して、重要なことは前半(50〜70文字程度)に書く

ユーザーが「自分の知りたい情報がここにありそうだ」と思えるような説明文を心がけてくださいね。

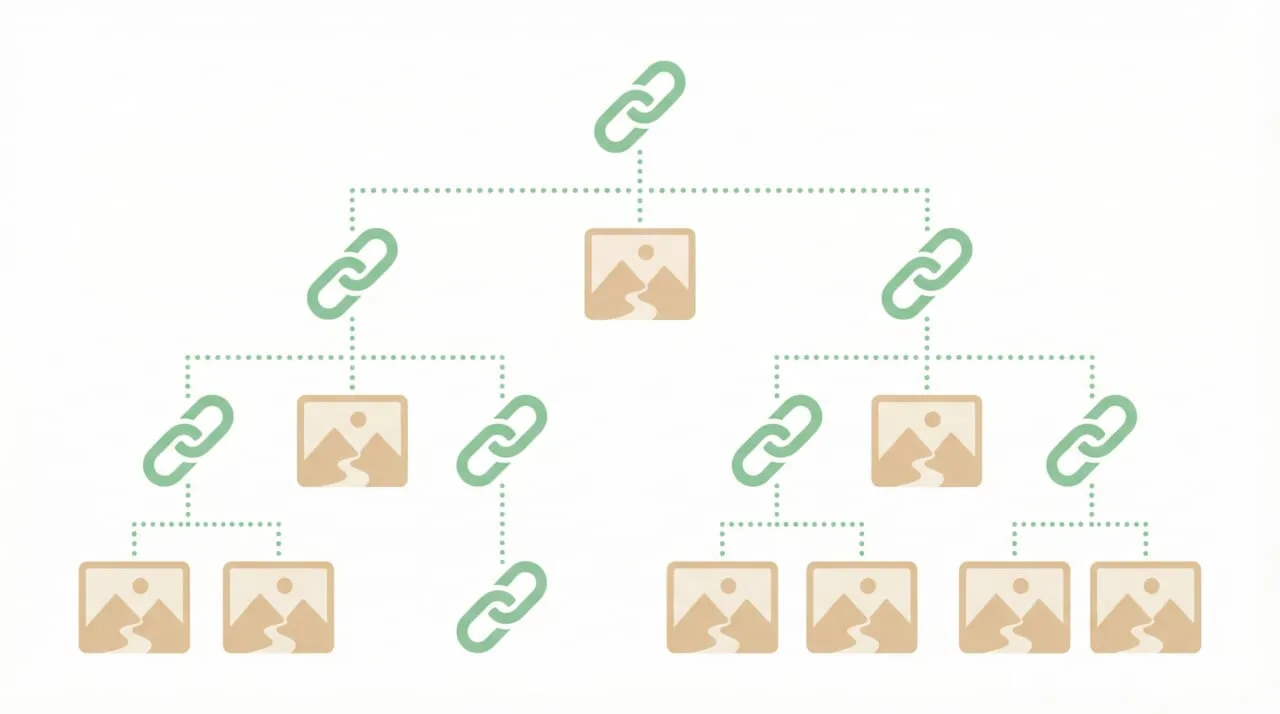

hタグ(h1〜h6):見出しでコンテンツの階層を作る

hタグ(エイチタグ)は、ページ内の見出しを設定するためのタグです。h1からh6まであり、情報の階層構造を作る役割を持っています。

- h1: ページの大見出し(通常は記事タイトルと同じ)。1ページに1回だけ使うのが基本。

- h2: 章の見出し。

- h3: 節の見出し。

このように階層順に使うことで、検索エンジンに「どの話題が重要で、どの話題がその詳細なのか」という文章の構造を正しく伝えられます。本でいう「目次」を作るイメージで設定すると良いでしょう。

テキストの意味を強調・整理するHTMLタグ

記事の本文を書く際、ただ漫然とテキストを並べるだけでは読みにくくなってしまいます。

重要な部分を強調したり、情報を整理したりするタグを活用することで、コンテンツの質を高めましょう。ここでは、本文中でよく使うタグを紹介します。

strongタグ:重要なテキストを強調する

strongタグは、テキストの中で「特に重要である」という意味を持たせるタグです。一般的にブラウザ上では太字で表示されます。

検索エンジンに対して「この言葉は記事のテーマに関わる重要な部分です」と強調して伝える効果が期待できます。

ただし、使いすぎには注意が必要です。ページ中がstrongタグだらけだと、何が本当に重要なのか分からなくなってしまい、逆効果になることも。ここぞというキーワードや結論部分に絞って使うのがおすすめです。

bタグ:見た目だけを太字にする

bタグもブラウザ上では太字で表示されますが、strongタグとは意味合いが異なります。bタグはあくまで「見た目を太くする」だけで、意味的な強調(重要性)は持ちません。

SEO的な意味を持たせずに、単に視覚的なアクセントとして太字にしたい場合はbタグ、またはCSS(スタイルシート)を使用します。SEOを意識するなら、文脈に合わせてstrongタグと使い分けることが大切です。

ul・ol・liタグ:リスト形式で情報を整理する

項目を列挙したいときは、リストタグを使うと情報が整理されて非常に見やすくなります。

- ulタグ: 順序のない箇条書き(・で表示)

- olタグ: 順序のあるリスト(1, 2, 3…で表示)

- liタグ: 各項目

これらを使うことで、検索エンジンも「ここは情報のリストだな」と認識しやすくなります。手順の説明やメリットの列挙などには、積極的に取り入れてみてください。

blockquoteタグ:引用部分であることを明示する

他のサイトや書籍から文章を引用する場合は、必ずblockquoteタグで囲んで「ここは引用部分です」と明示しましょう。

これをせずにコピペのように記述してしまうと、検索エンジンから「コピーコンテンツ(パクリ記事)」とみなされ、ペナルティを受けるリスクがあります。

引用元へのリンクも併せて記載することで、情報の信頼性が高まり、SEO的にも良い評価につながるでしょう。正しい引用ルールを守ることは、Webライティングの基本マナーでもあります。

tableタグ:情報を表組みで表示する

スペック比較や料金表など、複雑なデータを見せるときはtableタグを使って表組みにします。

文章でダラダラと説明するよりも、表になっている方がユーザーにとって比較検討しやすくなるからです。

また、適切にマークアップされた表は、検索結果に「強調スニペット」として表示されることもあります。ユーザーの目に留まりやすくなるため、構造化されたデータは積極的に表組みを活用しましょう。

リンクと画像のSEO評価を高めるHTMLタグ

Webページはテキストだけでなく、リンクや画像によっても構成されています。

これらを適切に設定することで、サイト内の回遊率を上げたり、画像検索からの流入を増やしたりすることができます。ここでは、リンクと画像に関する重要なタグを見ていきましょう。

aタグ(href属性):適切なリンクを設置する

他のページへ移動するリンクを設置する際は、aタグを使用します。ここで重要なのが「アンカーテキスト(リンク部分の文字)」です。

「こちら」や「詳細へ」といった言葉だけでなく、「SEOに強いHTMLタグの解説はこちら」のように、リンク先の内容がわかる具体的な言葉を含めるようにしましょう。

これにより、検索エンジンがリンク先のページ内容を把握しやすくなり、内部リンクによるSEO効果が高まります。

imgタグ(alt属性):画像の代替テキストを設定する

画像を配置するimgタグには、必ず「alt属性(代替テキスト)」を設定しましょう。これは、画像が表示されなかった場合や、音声読み上げ機能を使う方のために、画像の内容を文字で説明するものです。

検索エンジンのクローラーは画像そのものを「見る」ことはできませんが、このalt属性を読むことで「何が映っている画像か」を理解します。画像検索での上位表示も狙えるようになるため、面倒がらずに入力することをおすすめします。

クロール制御や表示最適化に関わるHTMLタグ

少し専門的な内容になりますが、サイトの裏側で検索エンジンの動き(クロール)を制御したり、スマホでの表示を最適化したりするタグもSEOには欠かせません。

これらは直接目に見える部分ではありませんが、サイトの評価を正しく管理するための「縁の下の力持ち」的な役割を果たします。

meta robotsタグ:noindexやnofollowを指定する

meta robotsタグを使うと、特定のページを検索結果に出さないようにしたり(noindex)、リンク先への評価の受け渡しを無効にしたり(nofollow)できます。

「作成中のテストページ」や「質の低い自動生成ページ」など、ユーザーに見せる必要のないページにnoindexを設定することで、サイト全体の品質評価を保つことができます。必要なページだけを検索エンジンに見せる、という整理整頓もSEOの大切な戦略です。

canonicalタグ:URLの正規化を行う

サイト内に内容が重複しているページがある場合(例:PC用とスマホ用でURLが違う、パラメータ付きURLなど)、検索評価が分散してしまうことがあります。

canonical(カノニカル)タグを使うと、「これが正規のURLです」と検索エンジンに伝え、評価を一本化することができます。

意図しない重複コンテンツによるペナルティを防ぐためにも、URLの正規化は意識しておきたいポイントです。

meta viewportタグ:スマホ表示を最適化する

今はスマホで検索するユーザーが非常に多いため、モバイルフレンドリーであることはSEOの必須条件です。

meta viewportタグは、スマホやタブレットなど、異なる画面サイズのデバイスに合わせてページの表示サイズを自動調整するために記述します。

これを設定していないと、スマホで見たときにPC版の画面が小さく縮小表示されてしまい、非常に読みにくくなってしまいます。レスポンシブデザインには欠かせないタグです。

OGPタグ:SNSシェア時の表示を設定する

OGP(Open Graph Protocol)タグは、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSで記事がシェアされた際に、タイトルやサムネイル画像をきれいに表示させるための設定です。

直接的なSEO効果はありませんが、SNSで見栄え良く表示されることでクリックされやすくなり、結果として多くのアクセス(サイテーション)を集めるきっかけになります。多くの人に読まれることは、巡り巡って検索評価にも良い影響を与えるでしょう。

構造化データ:検索エンジンに詳細情報を伝える

構造化データとは、HTMLだけでは伝えきれない詳細な情報(例えば「これは商品レビューです」「これはFAQです」「イベントの日時は〇〇です」など)を、検索エンジンが理解できる特殊な形式で記述するものです。

これを実装すると、検索結果に星評価やQ&Aなどがリッチに表示される(リッチリザルト)ことがあります。目立つことでクリック率の向上が期待できるため、余裕があれば取り組んでみたい施策の一つです。

初心者がやりがちなHTML記述のNG例

ここまで重要なタグを紹介してきましたが、逆に「やってはいけない」記述方法も存在します。

良かれと思ってやったことが、実はSEO的にマイナス評価になっていた…なんてことにならないよう、初心者が陥りやすいNG例を確認しておきましょう。

hタグの順番を飛ばして使用している

見出しタグ(h1〜h6)は、数字の小さい順に階層構造を作るのがルールです。

しかし、デザイン上の理由で「文字を小さくしたいからh2の次にh4を使う」といったように、順番を飛ばして使用してしまうケースが見受けられます。

これでは文書の構造が崩れてしまい、検索エンジンが内容を正しく理解できなくなる恐れがあります。見た目の調整はCSSで行い、HTMLタグはあくまで文書構造のために正しい順番で使いましょう。

alt属性を空欄のままにしている

imgタグのalt属性(代替テキスト)を空欄のままにしたり、「画像1」「image」のような意味のないファイル名のままにしたりするのは非常にもったいないことです。

前述の通り、alt属性は検索エンジンに画像の意味を伝える重要な手段です。特に記事の内容に関連する画像であれば、その内容を端的に表すテキストを必ず入力するように癖づけましょう。

隠しテキストや隠しリンクを使用している

背景色と同じ色の文字にして見えなくしたり、極端に小さな文字サイズでキーワードを大量に埋め込んだりする「隠しテキスト」は、絶対に行ってはいけません。

かつてはこれで順位が上がった時期もありましたが、現在は悪質なスパム行為として重いペナルティ(検索圏外へ飛ばされるなど)の対象になります。

ユーザーに見えない情報は検索エンジンにも見せない、というのが鉄則です。正々堂々と有益なコンテンツで勝負しましょう。

まとめ

SEO対策におけるHTMLタグの重要性と、具体的な使い方について解説してきました。

- titleやhタグは、検索エンジンとユーザーの両方に内容を伝える基本

- strongやリストタグで、本文を読みやすく整理する

- alt属性や内部リンクも忘れずに設定する

- 正しい記述ルールを守り、スパム行為は避ける

最初はタグの種類が多くて大変に感じるかもしれませんが、まずは「title」「description」「hタグ」の3つから意識するだけでも変わってきます。

HTMLは、検索エンジンにあなたの記事の魅力を伝えるための「共通言語」です。正しく使いこなして、より多くの人に記事を届けていきましょう。

seo htmlについてよくある質問

SEOとHTMLに関して、初心者の方からよく寄せられる質問をまとめました。疑問を解消して、自信を持って記事作成に取り組みましょう。

- Q. HTMLタグを覚えないとSEO対策はできませんか?

- WordPressなどのCMSを使えば自動で設定される部分も多いですが、見出し(hタグ)や強調(strongタグ)、画像の説明(alt属性)などは自分で意識して設定する必要があります。基本を理解しておくと有利です。

- Q. h1タグは1ページに複数使ってもいいですか?

- HTML5の仕様上は複数使用も可能ですが、SEOの観点からは「1ページにつきh1は1回(大見出しのみ)」とするのが一般的でおすすめです。テーマを明確にするためです。

- Q. meta keywordsは設定しなくていいのですか?

- はい、現在はGoogleの検索順位決定要因として使われていないため、設定する必要はありません。

- Q. strongタグを使いすぎるとペナルティになりますか?

- 文中のすべてのキーワードを強調するような過剰な使用は、スパムとみなされるリスクがあります。本当に重要なポイントに絞って自然に使用しましょう。

- Q. 過去の記事のHTMLも修正したほうがいいですか?

- 重要な記事や、検索順位を上げたい記事から優先的に見直すことをおすすめします。titleタグや見出しタグを最適化するだけで順位が改善することもあります。