Webサイトを立ち上げたばかりで「SEOって何から始めればいいの?」と悩んでいませんか?

ネット上には古い情報や間違った情報も多く、どれを信じればいいか迷ってしまいますよね。

そんな時にまず頼るべきなのが、Google公式の「SEOスターターガイド」です。これはGoogleが「最低限これだけはやってほしい」と公表している、いわばSEOの教科書のようなものです。

この記事では、少し難しく感じるかもしれない公式ガイドの要点を、初心者の方にも分かりやすく噛み砕いて解説します。

正しいSEOの基礎を身につけて、あなたのWebサイトをたくさんの人に届けるための第一歩を踏み出しましょう!

このページに書いてあること

Google検索セントラルの「SEOスターターガイド」とは?

Googleが公式に提供している「SEOスターターガイド」は、検索エンジンの仕組みやWebサイトを最適化するための基本的な方法がまとめられたドキュメントです。

以前はPDF形式で配布されていましたが、現在はWeb版としてリニューアルされ、より読みやすく実践的な内容になっています。まずは、このガイドがなぜ重要なのか、その全体像を見ていきましょう。

SEOスターターガイドの目的と役割

SEOスターターガイドの最大の目的は、Webサイト運営者がGoogle検索の仕組みを正しく理解し、ユーザーにとって使いやすいサイトを作れるようにサポートすることです。

Googleは「ユーザーファースト」を掲げています。つまり、検索順位を上げるための裏技集ではなく、「どうすればユーザーに価値ある情報を届けられるか」という本質的な指針が書かれているんです。

SEOスターターガイドの役割

- 検索エンジンの理解: Googleがどうやってサイトを見つけるかを知る

- サイトの健全化: 技術的な問題を減らし、スムーズに表示させる

- ユーザー体験の向上: 訪問者が満足するコンテンツ作りを促す

これを読むことで、間違ったSEO施策に時間を費やすリスクを減らせますよ。

2024年のリニューアルで変更されたポイント

2024年に行われたリニューアルでは、内容が大幅に整理され、より初心者向けに分かりやすくなりました。

以前のバージョンには、少し専門的すぎる技術的な話や、現在では当たり前になった古いアドバイスも含まれていました。新しいガイドでは、それらがスリム化され、「今、本当に重要なこと」に焦点が当てられています。

- 重複内容の削除: 他のドキュメントと被る詳細な説明をカット

- 実践的な項目の追加: 「よくある質問」や「気にしなくていいこと」の明記

- 構造化データの整理: 初心者には難易度が高い項目を別ガイドへ移動

これにより、Webサイト運営を始めたばかりの方でも、挫折せずに読み進められる構成になっています。

どのような人が読むべきドキュメントか

「スターターガイド」という名前の通り、基本的にはこれからSEOを学び始める初心者に最適なドキュメントです。

しかし、実はベテランのWeb担当者にとっても、基礎を振り返るための重要な資料となります。

特におすすめしたい人

- 個人のブログやWebサイトを開設したばかりの人

- 中小企業のWeb担当者になりたての人

- SEOの知識が数年前で止まっている人

- ネット上の様々なSEO情報に混乱している人

Googleの公式見解を知ることは、あらゆるWebマーケティングの土台となります。「まずはここから」という気持ちで、気楽に目を通してみてくださいね。

検索結果に表示される仕組み(SEOの前提知識)

/検索結果に表示される仕組み(SEOの前提知識).jpg?_i=AA)

SEO対策を行う上で、「Googleがどうやって検索順位を決めているのか」を知っておくことはとても大切です。

難しく考える必要はありません。図書館の仕組みに例えると、とてもイメージしやすくなりますよ。ここでは、検索エンジンが動く3つのステップを解説します。

クロール(Googleがページを発見する)

最初のステップは「クロール」です。これは、Googleのロボット(クローラー)がインターネット上を巡回して、新しいページや更新されたページを見つける作業のことです。

図書館で言えば、司書さんが「新しい本は入っていないかな?」と街中の書店や出版社を回って情報を集めているような状態ですね。

もし、あなたのサイトにクローラーが来てくれないと、Googleはそのページの存在を知ることができません。まずは「ここにページがあるよ」と気づいてもらうことが、SEOのスタートラインになります。

インデックス(Googleが情報を登録する)

次は「インデックス」です。クローラーが見つけてきたページの内容を分析し、Googleのデータベースに登録する作業です。

これは、図書館の司書さんが持ち帰った本を分類して、書庫の棚に並べる作業に似ています。「この本は料理について書かれているな」「これは旅行ガイドだな」と整理されるわけです。

正しくインデックスされるためには、ページの中身が何について書かれているのか、Googleに分かりやすく伝わっている必要があります。中身が空っぽだったり、読み取れない形式だったりすると、棚には並べてもらえません。

ランキング(検索結果に順位を表示する)

最後が「ランキング」です。ユーザーが検索したキーワードに合わせて、インデックスされたページの中から最も適切だと思われるものを順番に表示します。

図書館のカウンターで「美味しいカレーの作り方が載っている本をください」と聞かれた司書さんが、棚にあるたくさんの料理本の中から、一番役に立ちそうな本を選んでおすすめするようなものです。

この順位を決める基準は200以上あると言われていますが、基本は「ユーザーの悩みを解決できる、信頼できるページ」が上位に選ばれます。

Googleに自分のサイトを見つけてもらうための施策

どんなに素晴らしい記事を書いても、Googleに見つけてもらえなければ検索結果には表示されません。

ここでは、Googleのロボット(クローラー)をスムーズに招き入れ、自分のサイトを正しく認識してもらうための基本的な技術設定についてお話しします。

検索エンジンがページを読み込めるか確認する

まずは、作成したページがGoogleにとって「読める状態」になっているかを確認しましょう。

時々、サイトの設定ミスやログイン制限などが原因で、Googleのクローラーがページにアクセスできないことがあります。これでは、せっかくのコンテンツも存在しないのと同じになってしまいます。

確認のポイント

- パスワード保護がかかっていないか

- Googlebotをブロックする設定(robots.txtなど)になっていないか

Googleサーチコンソールという無料ツールを使えば、「URL検査」機能でGoogleがページをどう見ているかを簡単にチェックできますよ。

サイトマップを作成して送信する

サイトマップとは、サイト内のページ構成をまとめた「地図」のようなファイル(XMLサイトマップ)のことです。これをGoogleに送信することで、「私のサイトにはこんなページがありますよ」と能動的に伝えることができます。

特に、立ち上げたばかりのサイトや、ページ数が多くて複雑なサイトでは、クローラーがすべてのページを自力で見つけるのが大変です。

地図を渡してあげることで、クローラーが迷子にならず、効率よくサイト内を巡回できるようになります。WordPressなどの主要なCMSを使っていれば、プラグインで簡単に作成・送信できますよ。

検索結果に表示させたくないページを除外する

逆に、Googleに「見せたくないページ」がある場合は、検索結果に出ないように設定することも大切です。

例えば、以下のようなページは検索結果に表示させる必要がありませんよね。

- 管理画面のログインページ

- 作成途中のテストページ

- サイト内検索の結果ページ

こうしたページには noindex タグというものを設定することで、「このページはインデックス登録しないでね」とGoogleに伝えることができます。不要なページを整理することで、重要なページにクローラーの注目を集める効果も期待できます。

サイトの情報を整理して正しく伝える施策

Googleにページを見つけてもらったら、次は「このページには何が書いてあるか」を正しく伝える必要があります。

人間が見れば一目でわかる内容も、ロボットにはヒントが必要です。ここでは、HTMLタグを使ってページの情報を整理し、Googleにもユーザーにも分かりやすく伝える方法を解説します。

わかりやすいページタイトル(titleタグ)を付ける

ページタイトル(titleタグ)は、検索結果で一番大きく表示されるリンクの文字部分です。SEOにおいて最も重要な要素の一つと言えます。

タイトルは、そのページの内容を一言で表す「看板」です。検索したユーザーが「これこそ自分が探していた情報だ!」と思えるような、具体的で魅力的なタイトルを付けましょう。

良いタイトルの例

- ×:SEOについて

- ○:初心者でもわかる!SEOスターターガイドの要点と実践方法

キーワードを自然に含めつつ、30文字程度で簡潔にまとめるのがポイントです。すべてのページに固有のタイトルを付けてくださいね。

検索結果でクリックしたくなる説明文(meta description)を設定する

meta description(メタディスクリプション)は、検索結果でタイトルの下に表示される短い説明文のことです。

直接的な検索順位への影響は小さいと言われていますが、クリック率(CTR)には大きく関わります。ユーザーはタイトルとこの説明文を見て、クリックするかどうかを判断するからです。

「この記事を読むとどんなメリットがあるのか」「どんな悩みが解決するのか」を100文字程度で要約して書きましょう。スマホの検索結果でも読みやすい長さにするのがコツですよ。

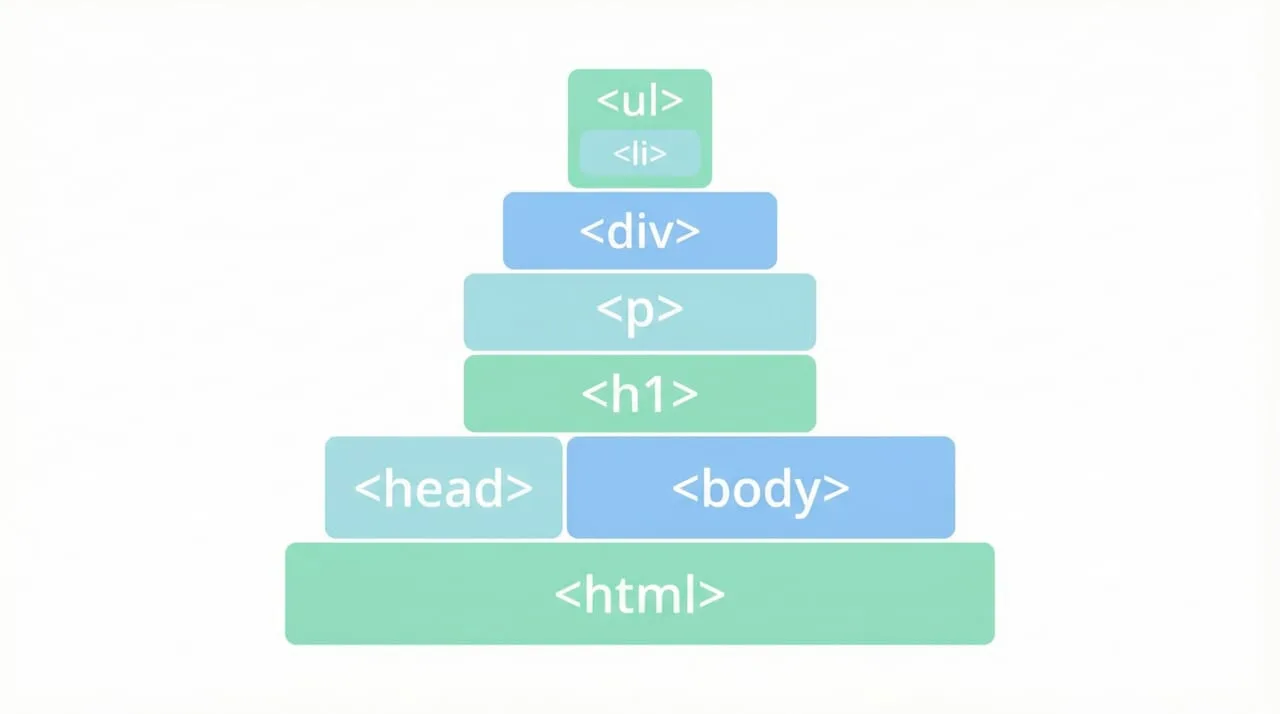

見出しタグ(h1〜h6)を使って階層構造を作る

見出しタグ(h1, h2, h3…)は、文章の階層構造を示すためのものです。本で言うところの「章」や「節」にあたります。

見出しを適切に使うと、ユーザーは長い文章でも内容を把握しやすくなりますし、Googleもページの構成を理解しやすくなります。

使い方のルール

- h1: ページの大見出し(タイトルと同じにすることが多い)。1ページに1つが基本。

- h2: 章の見出し。

- h3: 節の見出し(h2の中身をさらに分ける時)。

デザインのためだけに見出しタグを使うのは避け、論理的な構造を作るために使いましょう。

シンプルで内容が伝わるURL構造にする

URLも、ページの内容を表す重要な要素です。意味不明な記号の羅列よりも、単語が含まれている方が、ユーザーにとってもGoogleにとっても親切です。

URLの比較

- ×:

https://cocorograph.co/p=12345 - ○:

https://cocorograph.co/seo-starter-guide/

このように、記事の内容に関連した英単語をハイフン(-)でつないだ、シンプルで論理的なURL構造にすることをおすすめします。後から変更するとリンク切れの原因になるので、最初にルールを決めておくと良いですね。

ユーザーにとって有益で魅力的なコンテンツを作る

SEOの小手先のテクニックよりも大切なのは、結局のところ「中身」です。Googleは「ユーザーにとって有益かどうか」を最重要視しています。

読者が満足し、信頼できるコンテンツを作るために意識すべきポイントを見ていきましょう。

読者が検索するキーワードを予測して記事を書く

記事を書く前に、「読者はどんな言葉で検索して、何を知りたがっているのか」を想像することが大切です。これを「検索意図(インサイト)」の把握と言います。

例えば「seo スターターガイド」と検索する人は、ガイドの原文を読みたいだけでなく、「難しくて読めないから要点を知りたい」「初心者向けの解説が欲しい」と思っているかもしれません。

ツールを使って実際に検索されているキーワードを調べ、そのキーワードに対する「答え」を記事の中に用意してあげましょう。読者の疑問に先回りして答える姿勢が、良質なコンテンツを生みます。

独自性のある信頼できる情報を提供する

他のサイトに書いてあることをただまとめただけの記事(コピーコンテンツ)は、Googleから評価されません。あなたのサイトにしかない「独自性」が求められます。

- あなた自身の体験談や事例を入れる

- 独自の視点や考察を加える

- 一次情報(自分で調査したデータなど)を載せる

また、情報の正確さや信頼性も重要です。特に専門的な内容の場合は、出典を明記したり、専門家の監修を受けたりすることで、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を高めることができます。

読みやすさを阻害する過度な広告を避ける

Webサイトを運営する上で広告収入は大切ですが、広告が多すぎて本文が読みにくいサイトは、ユーザーに嫌われてしまいます。

- ページを開いた瞬間に画面全体を覆うポップアップ広告

- スクロールするたびに追尾してくる大きな広告

- 記事の途中に頻繁に挟まる広告

これらは「ユーザー体験(UX)」を損なう要因となります。Googleも、メインコンテンツの閲覧を妨げるような過度な広告があるページを低く評価する傾向にあります。まずはコンテンツを快適に読んでもらうことを最優先しましょう。

関連するページへ適切にリンクを設置する

記事の中で、関連する他のページへリンクを貼ること(内部リンク)や、参考にした信頼できる外部サイトへリンクを貼ること(発リンク)は、ユーザーの理解を助ける良い施策です。

「詳しくはこちら」というリンクテキストではなく、「SEOの基本用語集はこちら」のように、リンク先の内容がわかる言葉でリンクを設置しましょう。

適切なリンクは、ユーザーをサイト内で回遊させ、滞在時間を延ばす効果もありますし、Googleがサイト内の関連性を理解する手助けにもなります。

画像と動画を最適化して検索流入を増やす

Webページは文字だけで構成されているわけではありません。画像や動画は、情報を分かりやすく伝える強力なツールです。

これらを適切に設定することで、画像検索からの流入を増やしたり、ページの評価を高めたりすることができます。

画像の内容を説明する代替テキスト(alt属性)を設定する

画像には必ず「代替テキスト(alt属性)」を設定しましょう。これは、何らかの理由で画像が表示されなかった時や、視覚障害のある方がスクリーンリーダー(読み上げソフト)を使う時に、画像の内容を言葉で伝えるためのものです。

また、Googleのロボットは画像の中身を完全には理解できません。alt属性に「SEOスターターガイドの図解チャート」のように具体的な説明を入れることで、Googleに画像の内容を伝え、画像検索でヒットしやすくなります。

記事の内容に関連した高品質な画像を配置する

ただ綺麗な写真を貼ればいいというわけではありません。記事の内容と密接に関連した画像を選ぶことが重要です。

- 複雑な仕組みを説明する図解

- 手順を解説するスクリーンショット

- データのグラフ

これらは読者の理解を助け、記事の質を高めます。また、画像のファイルサイズが大きすぎるとページの読み込みが遅くなるので、画質を保ちつつ適切に圧縮して掲載することも忘れずに。ページの表示速度はSEOにも影響しますよ。

動画の内容をGoogleが理解しやすいように記述する

動画を掲載する場合も、Googleがその内容を理解できるように工夫が必要です。

動画のタイトルや説明文を詳しく書くことはもちろん、可能であれば動画の内容を要約したテキストをページ内に併記すると親切です。

また、「構造化データ」という特別なコードを追加したり、動画サイトマップを送信したりすることで、検索結果に動画のサムネイルや再生時間を表示させることも可能です。動画コンテンツを持っている場合は、ぜひ試してみてください。

初心者が「今は気にしなくていい」SEOの項目

SEOの世界には、昔は効果があったけれど今は意味がない施策や、初心者が気にしすぎると逆効果になる項目があります。

情報過多で迷わないために、「今はやらなくていいこと」をはっきりさせておきましょう。リソースを重要な部分に集中させることができますよ。

meta keywords(メタキーワード)タグの設定

かつてはHTMLの中に meta keywords というタグを書き、そこにキーワードを羅列することで検索順位が上がった時代がありました。

しかし、現在はGoogle公式が「検索順位の決定にmeta keywordsは使用していない」と明言しています。

設定してもペナルティにはなりませんが、効果がない作業に時間を使うのはもったいないですよね。その時間は、記事の中身を良くすることに使ったほうがずっと有益です。ここに関しては、きっぱりと無視してしまって大丈夫です。

キーワードの出現頻度や密度へのこだわり

「記事の中にキーワードを何回入れればいいですか?」「全体の何%くらいにすべきですか?」という質問をよく受けます。

しかし、キーワードの出現頻度や密度(%)を気にして文章を書くと、不自然で読みにくい日本語になってしまいがちです。

Googleは文章の意味や文脈を理解できるようになっています。無理にキーワードを詰め込むのではなく、読者にとって自然で分かりやすい文章を書けば、必要なキーワードは自然と含まれるはずです。

ドメインパワーなどの外部ツールのスコア

SEOツールの中には「ドメインパワー」や「ドメインオーソリティ」といったスコアを表示するものがあります。これらはあくまでそのツール会社が独自に算出した数字であり、Google公式の指標ではありません。

スコアが低いからといって落ち込む必要はありませんし、スコアを上げること自体を目的にするのは本末転倒です。

外部ツールの数字に一喜一憂するのではなく、目の前のユーザーが満足しているか、Googleサーチコンソールでの実際のクリック数はどうか、という実数値を重視しましょう。

SEOの効果測定と運用のポイント

SEOは「やって終わり」ではありません。施策を行った後にどうなったかを確認し、改善を繰り返すことで徐々に成果が出てきます。

最後に、長く付き合っていくための運用のポイントと心構えをお伝えします。

Googleサーチコンソール(Search Console)を導入する

SEOをやるなら、Googleが無料で提供している「Googleサーチコンソール(Search Console)」の導入は必須です。

これはサイトの健康診断ツールのようなもので、以下のようなことが分かります。

- どんなキーワードで検索されているか

- 検索順位は何位か

- Googleに正しくインデックスされているか

- サイトにエラーが出ていないか

自分のサイトがGoogleからどう見られているかを知る唯一の公式ツールですので、サイト開設と同時に必ず登録しておきましょう。

SEOの効果が出るまでにかかる期間を理解する

SEOは、広告のように今日お金を払って明日すぐに結果が出るものではありません。施策を行ってから効果が目に見えるようになるまで、早くて数ヶ月、場合によっては半年〜1年かかることもあります。

「記事を書いたのに全然アクセスが来ない…」と焦って、すぐにタイトルを変えたりリライトしたりするのは逆効果になることも。

種を撒いてから芽が出るまで時間がかかるように、SEOもじっくりと育てる意識が必要です。正しい施策を続けていれば、結果は後からついてきますよ。

疑問が生じた際の公式ヘルプコミュニティの活用

サイト運営をしていて、どうしても分からないことやトラブルが発生した時は、Google公式の「検索セントラル ヘルプコミュニティ」を活用してみましょう。

ここには世界中のWebマスターやGoogleのプロダクトエキスパートが集まっており、質問を投稿するとアドバイスをもらえることがあります。

過去の質問を検索するだけでも解決策が見つかることが多いですし、自分一人で悩まずに、こうしたコミュニティを頼るのも賢い運用方法の一つです。

まとめ

この記事では、Google公式の「SEOスターターガイド」をベースに、Webサイト運営初心者がまず知っておくべきSEOの基礎を解説しました。

記事の要点まとめ

- Googleの仕組み: クロール・インデックス・ランキングの3ステップを理解する

- サイトの土台: クローラーが見つけやすく、読みやすいサイト構造を作る

- コンテンツの質: ユーザーの検索意図を満たす、独自性のある記事を書く

- 焦らない心: 効果が出るまでには時間がかかることを理解して継続する

SEOには細かいテクニックがたくさんありますが、本質は「ユーザーにとって価値ある情報を、分かりやすく届けること」に尽きます。

まずは今回紹介した基本的な施策から一つずつ取り組んでみてください。正しい方向で努力を続ければ、あなたのサイトは必ず多くの人に見つけてもらえるようになりますよ。焦らず、楽しみながらサイトを育てていきましょう!

seo スターターガイドについてよくある質問

SEOスターターガイドやSEOの基礎に関して、初心者の方がよく抱く疑問をQ&A形式でまとめました。

- Q. SEOスターターガイドはPDFでダウンロードできますか?

- A. 以前はPDF版がありましたが、現在はWeb版への移行が進んでおり、GoogleはWeb版の閲覧を推奨しています。Web版の方が情報は常に最新で、読みやすく整理されています。

- Q. ガイドの内容はすべて暗記して実践しないといけませんか?

- A. すべてを一度に完璧にする必要はありません。まずは「基本的なSEO」の章から読み進め、できるところから少しずつサイトに反映させていけば大丈夫です。

- Q. 専門的なプログラミング知識がないとSEOはできませんか?

- A. いいえ、高度なプログラミング知識は必須ではありません。WordPressなどのCMSを使えば、コードを書かなくても基本的なSEO設定は可能です。スターターガイドも非エンジニア向けに書かれています。

- Q. ガイド通りにやれば、必ず検索1位になれますか?

- A. 残念ながら、検索順位の保証はありません。しかし、ガイドの内容を実践することで、Googleに正しく評価される土台ができ、順位が上がる可能性は高くなります。

- Q. SEOスターターガイドの情報はどれくらいの頻度で更新されますか?

- A. Googleのアルゴリズム変更やWebのトレンドに合わせて随時更新されています。特に大きな変更があった場合は公式ブログなどで告知されるので、時々チェックすることをおすすめします。