ブログを書き始めたばかりの時、投稿画面で「h2」や「h3」という記号を見て、「これって一体なに?」と戸惑ったことはありませんか?

見出しタグと呼ばれるこれらを使いこなせるようになると、記事の読みやすさが劇的に変わり、Googleなどの検索エンジンにも好かれるようになります。

この記事では、Webライティング初心者の方に向けて、h2タグの意味や正しい使い方、SEO効果を高めるポイントを優しく解説します。

専門用語がわからなくても大丈夫です。本の構成に例えながら、一緒に学んでいきましょう。

読み終わる頃には、迷わず自信を持って見出しを設定できるようになりますよ。

このページに書いてあること

h2タグとは?Webライティングにおける基礎知識

まずは、Webライティングにおける「h2タグ」の基本的な意味についてお話しします。

普段私たちが読んでいるWeb記事は、ただ文章が並んでいるだけではありません。読みやすくするために、見出しを使って内容が整理されています。

h2タグは、その中でも特に重要な役割を持っているんですよ。

Webページの記事構成を作る「見出し」の役割

Webページにおける「見出し」は、読者が記事の内容をスムーズに理解するための案内板のような役割を果たしています。

もし見出しが全くない長い文章があったら、どこに何が書いてあるのかわからず、読むのを諦めてしまいますよね。

h2タグなどの見出しタグを適切に配置することで、記事にリズムが生まれ、読者は知りたい情報へすぐにたどり着けるようになります。

Webライティングでは、この「読みやすさ」を作ることがとても大切なんです。

本の構成で例えると「章」にあたる重要な区切り

見出しタグの役割は、本や論文の構成に例えるとイメージしやすいでしょう。

- h1タグ:本の「タイトル」

- h2タグ:各章の「大見出し」(第1章、第2章…)

- h3タグ:章の中にある「小見出し」(第1節、第2節…)

h2タグは、記事の大きなテーマを区切る「章」にあたります。

「ここからはこの話題について話しますよ」という大きな区切りを示すために使われる、記事の骨組みとなる重要なパーツなんですよ。

h2タグとh1・h3タグの違い・使い分け方

h2タグの役割が見えてきたところで、次は他の見出しタグ(h1やh3)との違いや使い分け方を見ていきましょう。

これらは数字の順番通りに「階層構造」として使うのがルールです。

それぞれの役割を整理したので、以下の表も参考にしてみてくださいね。

| タグ | 役割 | 本での例え | 使用回数の目安 |

|---|---|---|---|

| h1 | 記事の主題 | タイトル | 1記事に1回 |

| h2 | 章の区切り | 大見出し(章) | 複数回OK |

| h3 | 詳細な解説 | 小見出し(節) | 必要に応じて |

h1タグ(大見出し)は「記事のタイトル」として使う

h1タグは、その記事で一番伝えたい「主題」を表すタグです。

基本的には記事のタイトルとして使われるため、本文中で何度も使うことはありません。

WordPressなどのブログサービスでは、記事タイトルに入力した文字が自動的にh1タグとして設定されることがほとんどです。

ですので、本文を書くエリアではh1を使わず、h2から書き始めるのが一般的なルールだと覚えておきましょう。

h3タグ(小見出し)はh2の内容をさらに詳しく解説する時に使う

h3タグは、h2で示したテーマをさらに細かく分けて説明したい時に使います。

例えば、「フルーツの魅力(h2)」という章の中に、「りんごの魅力(h3)」「バナナの魅力(h3)」といった具体的な話を入れるイメージです。

h2の内容が長くなりすぎたり、話題が複数にまたがったりする場合は、h3を使って情報を整理してあげると、読者にとって親切な構成になりますよ。

h4~h6タグはさらに細かい補足が必要な場合に使用する

h4、h5、h6といったタグも存在しますが、これらはh3の内容をさらに細かく補足したい場合に使用します。

しかし、あまり階層が深くなりすぎると、かえって構造が複雑になり、読者が迷子になってしまうこともあります。

一般的なWeb記事やブログであれば、h2とh3の組み合わせだけで十分に構成を作れることが多いです。

初心者のうちは、無理にh4以降を使おうとせず、まずはh3までを上手に使いこなすことから始めてみてくださいね。

記事執筆でh2タグを適切に設定する3つのメリット

なぜ、わざわざh2タグを設定する必要があるのでしょうか?「面倒だから本文だけで書きたい」と思う方もいるかもしれません。

ですが、h2タグを適切に設定することには、読者にとっても、そしてブログ運営者にとっても大きなメリットが3つあるんです。

それぞれのメリットについて、詳しく解説しますね。

読者が記事の内容をスキャンして理解しやすくなる

今の時代の読者は、記事を一言一句丁寧に読むよりも、自分に必要な情報だけを拾い読み(スキャン)する傾向があります。

h2タグが見出しとして目立つように設定されていると、読者はスクロールしながら「どこに何が書いてあるか」を瞬時に判断できます。

- 見出しがある場合:内容が想像でき、興味のある部分だけ読める

- 見出しがない場合:文字の壁に見えて、読む気をなくしてしまう

h2タグは、忙しい読者が記事の内容をざっくり理解するための手助けをしてくれるんですね。

目次が自動生成された際に見やすく整理される

WordPressのプラグインなどを使っていると、記事の冒頭に「目次」が自動で表示されることがありますよね。

この目次は、実はh2やh3タグを読み取って作られています。

h2タグを正しい階層で設定しておけば、目次も綺麗に整理され、記事全体の地図として機能します。

読者は目次を見るだけで記事の全体像をつかめるため、安心して読み進めることができるようになりますよ。

Googleの検索エンジンに記事の構造を正しく伝えられる

h2タグは人間だけでなく、Googleの検索エンジン(ロボット)に対しても重要な役割を果たします。

検索エンジンは、hタグを手がかりにして「この記事はどんな構成なのか」「何について書かれているのか」を理解しようとします。

正しくh2タグが使われていると、記事の構造が検索エンジンに正しく伝わり、結果としてSEOの評価(検索順位)によい影響を与える可能性があるんです。

読者のためにも、SEOのためにも、見出しの設定は欠かせません。

SEO効果を高めるh2タグの正しい書き方とルール

h2タグの重要性がわかったところで、次は「SEO効果を高めるための具体的な書き方」について解説します。

ただ闇雲に見出しをつければ良いというわけではありません。

検索エンジンにも読者にも好かれる、ちょっとしたコツやルールがあるんです。これらを押さえて、質の高い記事を目指しましょう。

階層構造(h1→h2→h3)の順番を守って配置する

見出しタグは、h1から順に数字が大きくなるように使うのが鉄則です。

「h1(タイトル)」の下には「h2(大見出し)」が来て、その中に「h3(小見出し)」が入る、という入れ子構造を守りましょう。

正しい順序の例:

- h1:記事タイトル

- h2:大見出し

- h3:小見出し

- h3:小見出し

- h2:次の大見出し

このように順序を守ることで、論理的でわかりやすい記事構造になります。

検索キーワードを自然な形で盛り込む

h2タグには、その記事で狙っている「検索キーワード」を含めることがSEOにおいて重要です。

例えば「h2とは」というキーワードで記事を書くなら、見出しにも自然な形で「h2とは」や関連する言葉を盛り込みましょう。

検索エンジンは見出しに含まれる言葉を重視して、記事の内容を判断します。

ただし、無理やり詰め込むと不自然な日本語になってしまうので、あくまで「自然に」入れるのがポイントですよ。

ひと目で内容がわかる簡潔な文章にする

見出しは、本文を読む前の「要約」のようなものです。

ダラダラと長い文章にするのではなく、パッと見ただけでそのセクションに何が書いてあるかがわかるように、簡潔にまとめましょう。

- 悪い例:h2タグを使うとどのようなSEO効果があって読者にどう伝わるかを解説します

- 良い例:h2タグがもたらすSEO効果とメリット

このように短く言い切る形にすると、読者の目にも留まりやすくなります。

1つのh2に対して内容は長くなりすぎないようにする

1つのh2タグの中に書く本文が長くなりすぎると、読者は途中で飽きてしまったり、内容を理解しづらくなったりします。

もしh2の下の本文が長くなりそうだと感じたら、h3タグを使って内容を分割できないか考えてみてください。

適度にh3で見出しを入れることで、文章にリズムが生まれ、長い記事でも最後までストレスなく読んでもらえるようになりますよ。

初心者が注意すべきh2タグのNGな使い方

h2タグの使い方に慣れていない初心者のうちは、知らず知らずのうちにSEOにとってマイナスになる使い方をしてしまうことがあります。

ここでは、特に気をつけたい「NGな使い方」を4つご紹介します。

これらを避けるだけでも、記事の品質はぐっと上がりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

文字を大きく・太くする装飾目的で使用する

「文字を大きくしたいから」「太字にしたいから」という理由だけでh2タグを使うのは避けましょう。

h2タグはあくまで「文書の構造」を示すためのものです。

単に文字を強調したい場合は、文字サイズを変更する機能や太字機能(strongタグなど)を使いましょう。

見出しタグを装飾目的で使うと、記事の構造がめちゃくちゃになり、検索エンジンが内容を正しく理解できなくなってしまいます。

デザインのためにh2を使わずいきなりh3を使う

ブログのデザインテーマによっては、「h2のデザインよりもh3のデザインの方が好きだから」という理由で、h2を飛ばしてh3を使いたくなることがあるかもしれません。

しかし、これは構造上正しくありません。

見出しは必ず「h1 → h2 → h3」の順序で使う必要があります。

もし見出しのデザインが気に入らない場合は、タグの使い分けではなく、ブログの設定やCSS(スタイルシート)でデザイン自体を変更するようにしましょう。

キーワードを詰め込みすぎて意味が通じない

SEOを意識しすぎて、h2タグの中にキーワードを詰め込みすぎるのもNGです。

「h2とは?h2の意味とh2の使い方とh2のSEO効果」のような見出しは、読者にとって読みづらいだけでなく、Googleから「スパム(迷惑行為)」と判定されるリスクもあります。

キーワードは大切ですが、最優先すべきは「読者にとっての意味のわかりやすさ」です。自然な文章を心がけましょう。

見出しの中に画像のみを配置する

h2タグの中に、テキストを入れずに画像だけを配置する使い方も推奨されません。

検索エンジンは画像の中身を完璧には理解できないため、見出しに何が書かれているのか判断できなくなってしまいます。

見出しには必ずテキストを含めるようにしましょう。

どうしても画像を見出し風に使いたい場合は、画像の下にテキストの見出しを配置するか、alt属性(代替テキスト)を適切に設定するなどの工夫が必要です。

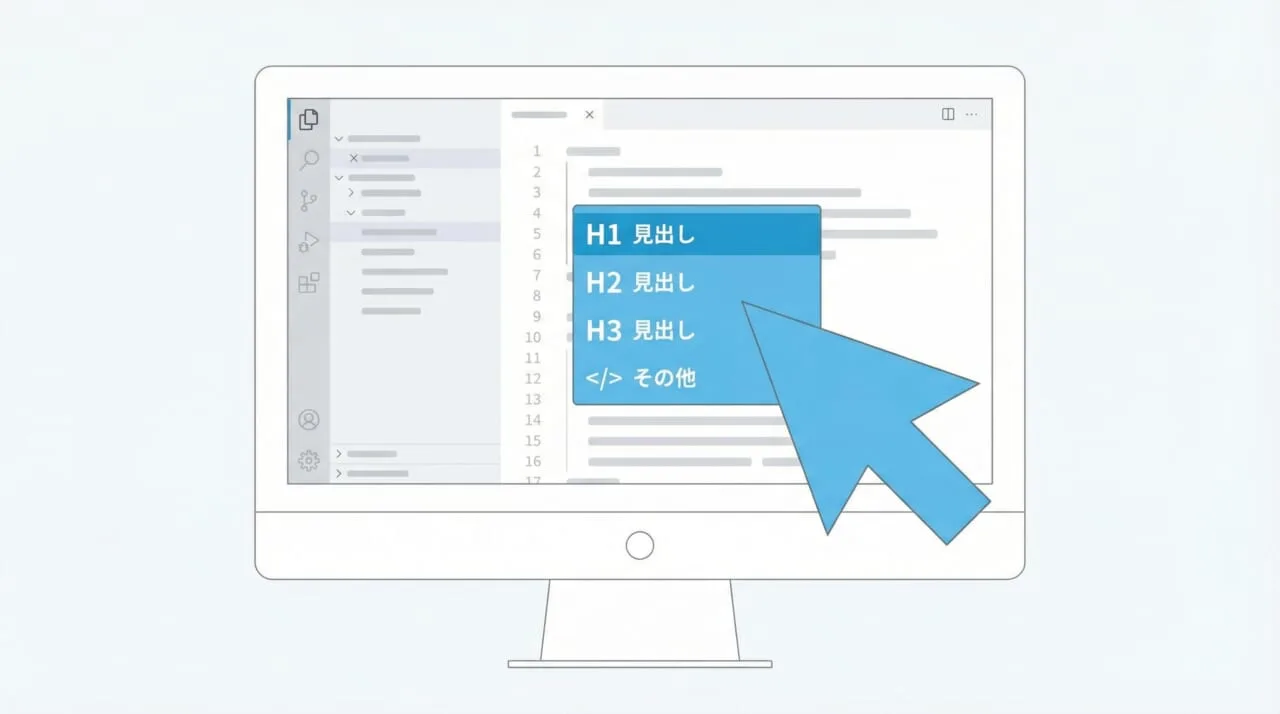

実践!WordPressなどでh2タグを設定する方法

それでは最後に、実際に記事を書く画面でh2タグを設定する方法をご紹介します。

多くの人が使っている「WordPress(ワードプレス)」を例に、ブロックエディタとクラシックエディタ、それぞれのやり方を見ていきましょう。

操作はとても簡単なので、すぐに覚えられますよ。

WordPressのブロックエディタでの設定手順

現在のWordPressの標準である「ブロックエディタ(Gutenberg)」での設定方法は以下の通りです。h2とは記事の要となる見出しタグですが、手順はとても簡単ですよ。

- 編集画面にある「+」ボタン(ブロックの追加)をクリックする

- メニューから「見出し」を選択して挿入する

- 見出しにしたい文章を入力する

- ツールバーで「H2」になっているか確認する(必要に応じてH3などに変更しましょう)

直感的に操作できるので、すぐに慣れてサクサク設定できるようになるでしょう。

クラシックエディタでの設定手順

以前の形式である「クラシックエディタ」を使っている場合は、以下の手順で設定します。

- 見出しにしたい文章を入力し、ドラッグして選択する

- エディタ上部のツールバーにあるプルダウン(通常「段落」と表示されている場所)をクリック

- リストから「見出し2」を選択する

これで選択した文章がh2タグとして変換されます。

ツールバーに見出しのプルダウンが見当たらない場合は、「ツールバー切り替え」ボタンを押してメニューを展開してみてください。

HTMLコードで直接記述する場合の書き方

WordPressの「カスタムHTML」ブロックや、直接HTMLコードを編集する場合の書き方も知っておくと便利です。

h2タグは、以下のように対象のテキストを挟んで記述します。

<h2>ここに大見出しが入ります</h2>

開始タグ<h2>と終了タグ</h2>で挟むだけです。

h3にしたい場合は数字を変えて<h3>...</h3>とするだけなので、仕組みはとてもシンプルですね。

まとめ

h2タグは、Web記事の構成を支える「章」の役割を持つ重要な要素です。

正しく使うことで、読者には「読みやすさ」を、検索エンジンには「記事の正しい構造」を伝えることができます。

最初は「h2とh3どっちを使えばいいの?」と迷うこともあるかもしれませんが、まずは「h2が大見出し、h3がその中の小見出し」という基本さえ押さえておけば大丈夫です。

今回ご紹介したポイントを参考に、ぜひ次の記事執筆から意識してh2タグを使ってみてくださいね。きっと、今まで以上に素敵な記事が書けるようになりますよ。

h2とはについてよくある質問

h2タグについて、初心者の方がよく疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。

記事を書く際の参考にしてみてくださいね。

- Q1. 1つの記事内でh2タグは何回使ってもいいのですか?

- はい、回数に制限はありません。記事の内容に合わせて必要な数だけ使ってください。ただし、あまりに多すぎると記事が長くなりすぎて読みにくくなることもあるので、全体のバランスを見ながら調整しましょう。

- Q2. h2見出しの中にリンクを入れてもいいですか?

- 技術的には可能ですが、あまり推奨されません。見出しはあくまで「内容の区切り」を示すものです。読者が誤ってクリックしてしまう可能性もあるため、リンクは本文中に設置するのが一般的です。

- Q3. h2タグのデザインを変えるにはどうすればいいですか?

- h2のデザインは、お使いのブログテーマやCSS(スタイルシート)で管理されています。記事投稿画面で個別に色を変えるのではなく、ブログ全体のデザイン設定やCSSを編集して変更するのが基本です。

- Q4. h2タグを設定すると目次は勝手に作られますか?

- WordPressの場合、テーマの機能や「Table of Contents Plus」などのプラグインを入れることで、h2やh3タグを自動的に拾って目次を作成してくれます。hタグを設定するだけで目次ができるのでとても便利ですよ。

- Q5. スマホで見た時にh2タグはどう表示されますか?

- 最近のブログテーマは「レスポンシブデザイン」に対応しているため、スマホの画面サイズに合わせて自動的に見やすく調整されます。ただし、見出しの文字数が長すぎるとスマホでは改行が多くなって読みにくくなるため、なるべく簡潔な見出しにするのがおすすめです。